10月18日上午,外国语学院在学院报告厅举行了2025年基础外语教育研究创新论坛的首场论坛。学院部分教育硕士导师、24级和25级学科教学(英语)专业研究生参加了此次论坛。该论坛旨在分享最新的教育理论、研究成果以及教学实践经验,探讨基础外语教育研究的创新方法和策略,以推动外语教学质量不断提升。

论坛伊始,7位研究生陆续分享了自己关于英语教学的研究成果和创新教学实践反思。田欣玉同学以《多模态教学模式在高中英语阅读教学中的应用研究》为题展开分享。她精准界定多模态教学理论的核心概念,并结合实际教学案例,详细阐述包括多模态话语分析理论在内的多模态教学重要内容,为高中英语阅读教学提供新的思路与方法。

郭进茹同学的分享主题为《“GBA-PBL” 联合教学模式在高中英语应用文写作中的应用研究》。她分析了当前高中英语应用文写作教学中 “文本指导重语言轻体裁” 的问题,并创新性提出将体裁教学法(GBA)与项目式学习(PBL)有机结合的教学模式,从 “教” 与 “学” 两个维度深入分析该教学法对提升学生应用文写作能力的重大意义,引发在场师生广泛共鸣。

南柯羽同学聚焦初中英语阅读教学,以《DRTA 教学法在初中英语阅读教学中的应用研究》为题进行汇报。她清晰介绍 DRTA 教学法的核心概念,并重点讲解该教学法的三个主要步骤 —— 实施预测、阅读和验证,通过具体教学实例,展示 DRTA 教学法在激发学生阅读兴趣、提升阅读理解能力方面的显著效果。

李香同学的分享围绕高中生英语写作展开,其研究题目为《提示条件对高中生读后续写创造性和写作表现的影响研究》。她结合当前高中英语读后续写教学的实际情况,深入分析提示条件对学生写作创造性与写作表现的影响,提出要进一步完善读后续写教学理论体系,以更好提升学生的读后续写能力与创造性思维,为高中英语写作教学改革提供有力参考。

王可同学带来题为《二语坚毅对同伴反馈投入的影响机制—— 写作情绪的中介效应》的优秀文献分享。她通过对相关文献的系统梳理与深入分析,指出二语坚毅是解释学生语言学习坚持性与情绪反应的重要变量,同时强调同伴反馈投入在二语写作学习中的关键作用,其研究视角新颖,为后续相关研究提供重要借鉴。

东志毅同学的研究聚焦英语听力教学,题目为《工作记忆容量对中国高中学生英语听力中歧义短语理解的影响》。他围绕“工作记忆容量(WMC)与高中生整体听力成绩是否相关” 这一核心研究问题,从工作记忆容量、歧义短语、花园路径句、容量限制理论、二语听力理解五个方面精准界定研究的核心概念,并详细介绍教学实验的前测与后测研究设计,展现出严谨的科研态度与科学的研究方法。

杨秀秀同学以《师生合作评价提高初中生英语写作能力的行动研究》为题,分享一篇优秀的行动研究文献。她重点强调师生合作评价(TSCA)实施框架的优化路径,以及该评价模式对提升初中生英语写作能力与改善学生感知情感的积极影响,为初中英语写作评价体系的完善提供切实可行的方案。

论坛结束后,金莉老师对研究生们的表现给予了高度评价并对同学们进行了耐心细致的点评与指导。她指出研究背景部分不能有太多的感性部分,个别研究生论文的研究过程需要增加更翔实的阐述。金老师的指导使同学们受益匪浅,进一步培养与激发了教育硕士生们的科研热情与创新能力,也为接下来基础外语教育研究论坛的开展树立了标杆,在外国语学院营造了浓厚的学术氛围。

(图文:南柯羽 肖俊林)

外国语学院举行2025年基础外语教育研究创新论坛第二讲

10月25日上午,外国语学院在学院A203教室举行了基础外语教育研究创新论坛,学院部分教育硕士导师、学科教学(英语)专业研究生参加了此次论坛。该论坛旨在分享最新的教育理论、研究成果以及教学实践经验,探讨基础外语教育研究的创新方法和策略,以推动外语教学质量不断提升。

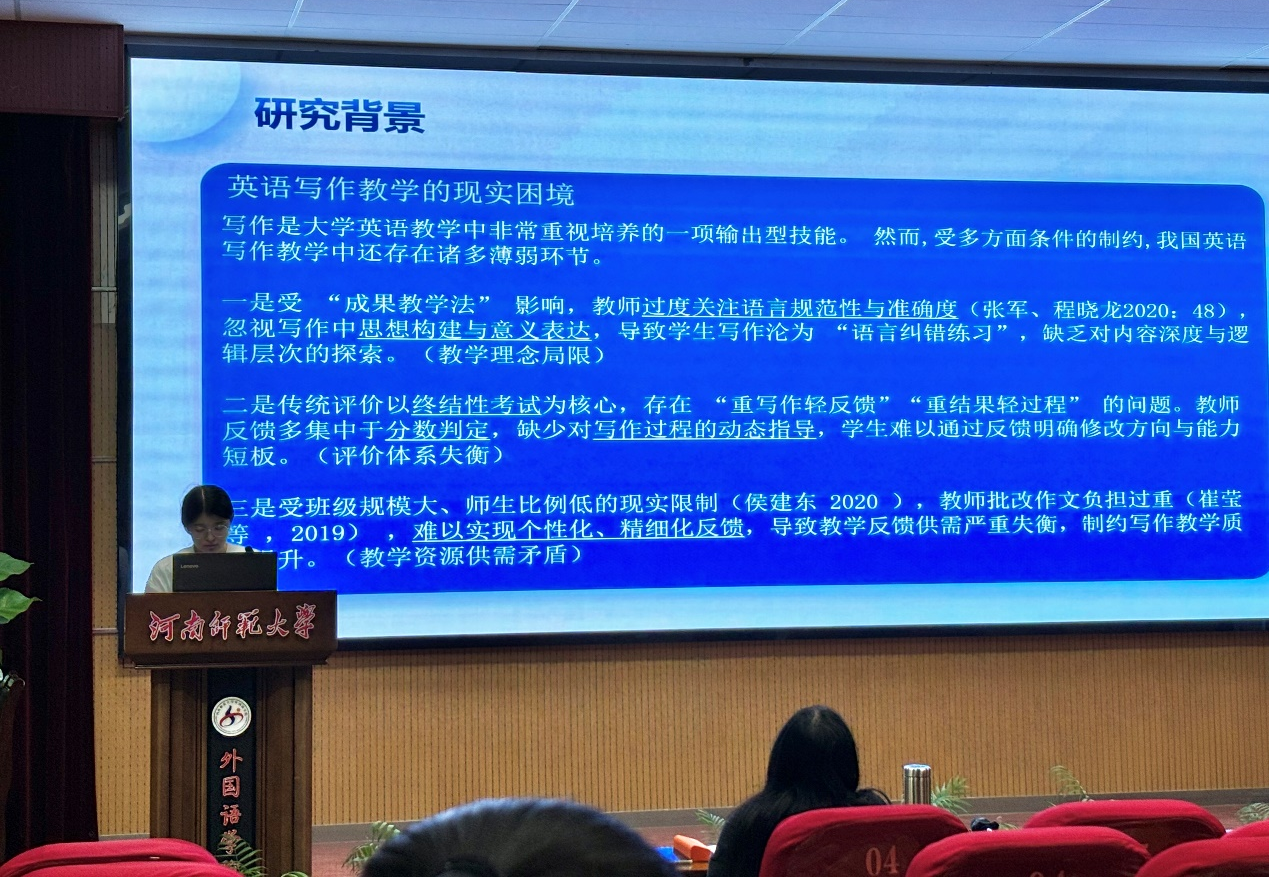

论坛伊始,7位研究生陆续分享了自己关于英语教学的研究成果和创新教学实践反思。刘江晓同学以《混合学习环境下基于产出导向法的高中英语写作教学研究》为题,分享了“POA + 混合学习”融合模式的教学实践。她针对高中英语写作教学中输入与输出脱节、学生参与度低等问题,提到“线上驱动+线下深化”“线上输入+线下协作”“线上反馈+线下点评”的三阶段教学模式,聚焦写作能力与学习素养的双重提升。刘江晓同学的研究强调学用一体与技术赋能,通过分层资源推送、小组协作与闭环评价,为高中英语写作教学提供可操作的混合式解决方案。

李蓓同学以《认知语法视域下的外语语法教学研究》为题,分享了认知语法对传统语法教学的革新价值。她指出,当前语法教学存在规则与用法脱节、形式与意义割裂的问题,而认知语法以“构式”为核心,强调语法的象征性与理据性,契合“在使用中学习”的理念。李蓓同学梳理了国内外研究现状,反思了现有研究理论与实践脱钩、教材研究滞后等不足,并提出未来需聚焦教学设计、教材改造与师生认知能力发展的研究方向,强调构式整体学习与真实语境的融合。

陈艳蕊同学以《BOPPPS模式在初中英语听说教学中的应用研究》为题,探讨了BOPPPS模式破解初中英语听说教学困境的路径与效果。她提到当前听说教学存在目标模糊、互动不足、评价功利等问题,而BOPPPS的“导入-目标-前测-参与式学习-后测-总结”六环节闭环,能精准对接课标要求、强化互动实践与过程性评价。陈艳蕊同学的研究强调以学生为中心,提供了可复用的教学方案与实操案例。

王梦竹同学分享了一篇名为《核心素养框架下的课堂评价在高中英语听力教学中的实证研究》的论文。基于该论文,她指出当前听力评价存在方向模糊、反馈单一、素养薄弱等问题,该篇论文基于教-学-评一体化、形成性评价等理论,构建了核心素养导向的课堂评价体系,涵盖听力理解能力、策略习得与学习态度三个维度,并通过实证检验该评价体系的有效性,强调评价的过程性与反馈的即时性,为听力教学实现“以评促学、以评促教”提供了实证支持与操作建议。

李梦雨同学以《指向思维品质发展的高中英语阅读问题链教学研究:基于多篇期刊文献的对比分析》为题,深入探讨了问题链与思维品质培养的内在关联。她梳理了问题链的分类维度、设计原则,对比了逻辑、批判、创新思维的培养路径差异,指出问题链是搭建思维“脚手架”的有效载体。李梦雨同学的分享强调问题链的层次性、逻辑性与指向性,主张通过“低阶到高阶”的梯度设计,实现“学习理解—应用实践—迁移创新”的思维进阶。

刘诗语同学以《生成式人工智能(GAI)写作反馈在高中英语写作教学中的应用研究》为题,探讨了AI技术赋能写作教学的新路径。她指出当前AI写作反馈存在学段聚焦不足、反馈深度不够、个性化缺失等问题,基于输出假设、过程写作等理论,设计了涵盖作文评价、错误批改、优化建议的AI反馈流程,旨在探究其对学生写作态度与能力的影响。刘诗语同学的研究强调AI反馈的个性化与高阶导向,主张结合语言错误修正与语篇逻辑、思维品质的培养,助力写作教学的精准化升级。

王孟涵同学分享了《Learning to Question, Questioning to Learn: Developing Effective Teacher Questioning Practices》这本书籍,系统介绍了Qu:Est Strategies(Questioning for understanding:Empowering students' thinking)的核心内涵与实践方法。该策略以“提问促学习”为核心,分为收集策略(观察、回忆)、桥梁策略(比较、对比、分组)、锚定策略(标记、分类)三类,通过结构化提问发展学生认知能力。王孟涵同学分享了该策略的实施流程、课堂案例与编码分析方法,强调教学对话的过程性与互动性,主张通过精准提问引导学生梳理信息、建立关联、深化理解,为英语课堂提问设计提供了科学框架。

论坛结束后,刘丽娟老师对研究生的表现给予了高度评价,肯定了她们的努力和成果。同时她也对同学们提出了切实可行的建议,她指出研究目的与研究问题应紧密结合,并提醒大家注重研究方法的科学性和严谨性,希望同学们在今后的研究中继续努力,取得更多有价值的成果。

(图文:王梦竹 肖俊林)

外国语学院举行2025年基础外语教育研究创新论坛第三讲

10月28号晚,外国语学院在外国语学院报告厅举行了基础外语教育研究创新论坛,学院部分导师、学科教学(英语)专业所有研究生参与此次论坛。本次论坛聚焦最新教育理论、研究成果与教学实践经验的分享,深入探讨基础外语教育研究的创新方法与策略,助力外语教学质量持续提升。

此次论坛有7位研究生陆续分享了自己关于英语教学创新的实践思想和对最近文献的阅读反思。王云鹤同学分享了对《同伴互评与ChatGPT智能批改的分类指标对比研究》阅读反思。基于该论文,她指出当前中国学生参加雅思(学术类)测试在全球排名较低,尤其是写作部分,因此人工智能和同伴互评相结合的方法可以帮助学生提升学术英语表达能力。在分享结尾,她提出了自己的反思以及以后可以研究的方向:研究ChatGPT与同伴反馈协同模式和高中英语读后续写相结合,研究该协同模式对写作表现的影响以及研究学生对反馈的态度。

李金一同学聚焦英语听力教学,以《基于图式理论的ATR模式在高中听力教学中的实证研究》为题,探讨了应用ATR模式构建中国本土化听力教学模式的路径。她提到当前听力教学大多还是“听录音—对答案”的教学模式,而以图式理论为基础的ATR模式包含“激活—积累—调试—重建—延展”五个环节,将听力理解从被动的“信息接收”变为主动的“意义建构”过程,提升学生的听力自信心和应试能力。李金一同学给出了详细的教学环节和教学活动,力求通过实证研究证实ATR模式在基础教育课堂的有效性。

常闪闪同学分享了一篇名为《PAD Class教学模式对英语专业学生写作焦虑影响的实证研究》的论文。基于该论文,她指出传统教学模式能够提高学生的写作能力,但是对于学生的写作焦虑问题并没有缓解,而PAD Class可以降低学生的写作焦虑,尤其是对中低水平的学生。

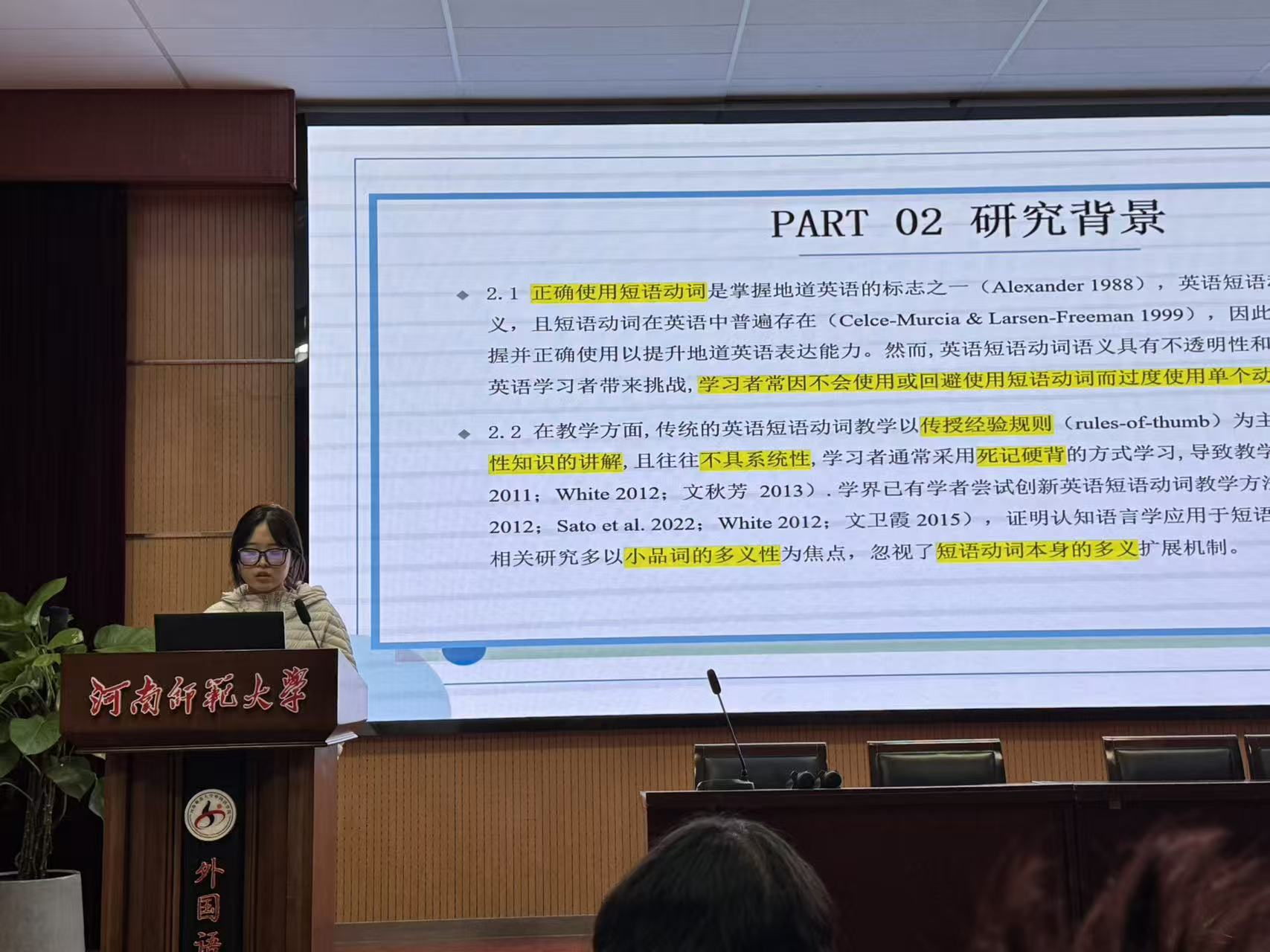

江裴帆同学带来题目为《概念型教学法对中国大学英语学习者短语动词的习得效应》的优秀文献。她探讨概念型教学法(CBLI)对中国大学生英语短语动词习得的影响。研究通过实验对比CBLI与传统教学,发现CBLI在隐喻式短语动词习得上效果显著且持久,学习者构建的图式化SCOBA更具抽象与迁移性,体现系统性理解。

魏诚瑶同学以《“阅读圈”在初中英语阅读教学中的应用研究》为题,聚焦“阅读圈”在初中英语阅读教学中的应用,探讨其对学生阅读成绩与自我效能感的影响。通过测试、问卷与访谈等混合方法,发现“阅读圈”能有效提升学生阅读表现与自信心,弥补传统教学不足,具有良好的教学适配性与推广价值。

李慧婷同学分享了对《基于主题意义探究的初中英语单元整体教学》这篇优秀文献的反思。她关注真实课例以译林版八年级下册Unit 8为例,探讨了教师如何通过整合语篇、设计层级活动与真实情境,引导学生深度理解主题意义,提升语言能力、思维品质与核心素养,实现学科育人目标。

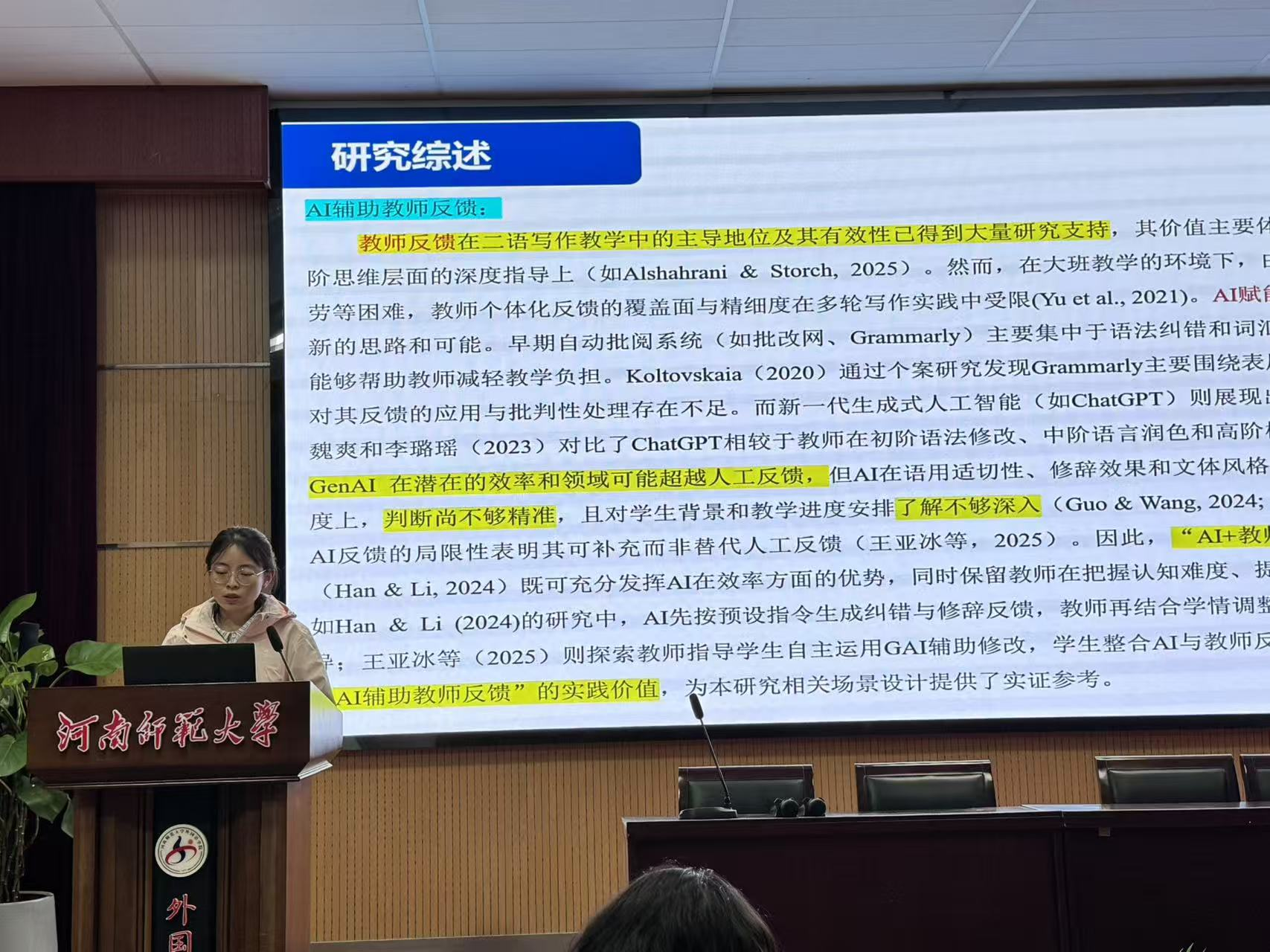

孙颜同学聚焦写作教学,以《AI辅助教师反馈对高中生控制-价值评价与写作投入的影响研究》为题进行了专题汇报。她针对传统教师反馈在大班教学中受限、AI反馈语境适应性弱的问题,提出“AI+教师”协同反馈模式,结合控制-价值理论与学习投入三维框架,分析学生对反馈的感知与投入表现。研究旨在揭示AI辅助反馈如何通过影响学生的控制感与价值感,进而提升其认知、情感与行为投入,为技术赋能写作教学提供理论支持与实践路径。

论坛结束后,娄宝翠老师对研究生们的表现给予高度评价并对同学们进行了耐心细致的点评并针对论文阅读、写作进行指导。她指出在论文阅读时要学会筛选文献,文献综述中的不足应该用研究问题回答,而研究问题应与研究结论紧密相连;而在学位论文选题时,要考虑实验的可操作性,要能够下沉至基础教育课堂。娄老师的指导使同学们受益匪浅,为同学们的论文选题指明了更明确的方向,有效激发了大家的科研热情,为基础外语教育的持续发展注入了源源不断的动力。

(图文:李金一 肖俊林)

外国语学院举行2025年基础外语教育研究创新论坛第四讲

11月6日晚,外国语学院在学院报告厅举行了2025年基础外语教育研究创新论坛第四场论坛,学院部分教育硕士导师及学科教学(英语)专业研究生参加了此次论坛。论坛旨在分享最新教育理论、研究成果及教学实践经验,探讨基础外语教育研究的创新方法与策略,以推动外语教学质量提升。

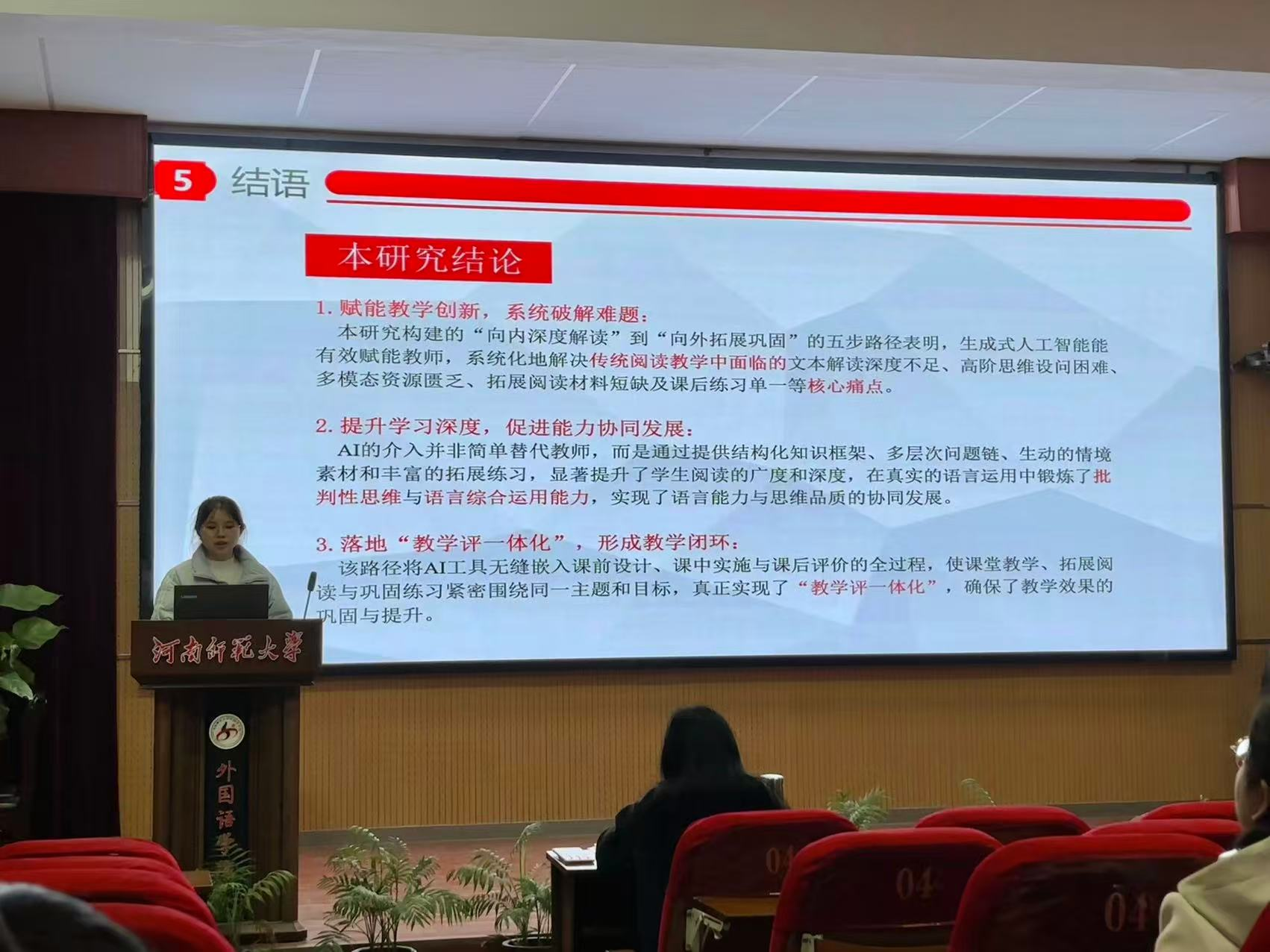

论坛伊始,7位研究生依次分享了英语教学相关的研究成果、创新教学实践反思及文献阅读心得。张靖雯同学分享了对《生成式人工智能辅助高中英语阅读教学例谈》的阅读反思。她介绍了该论文提出的包含提炼结构化知识、生成多模态素材在内的五步教学路径,指出该模式能有效解决传统教学痛点,并通过人机协同等方式促进“教学评一体化”,助力学生思维与语言能力协同发展。

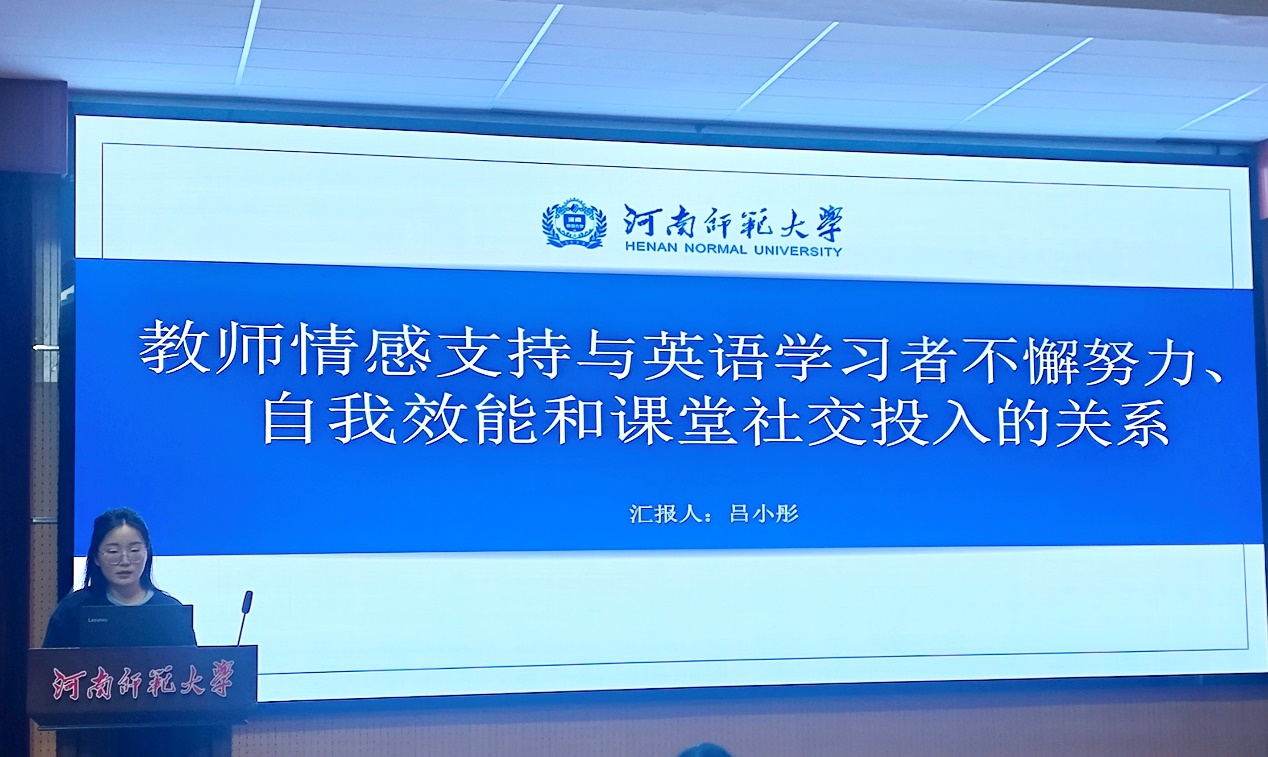

吕小彤同学汇报了题为《教师情感支持与学习者不懈努力、自我效能和课堂社交投入的关系》的实证研究。研究发现,教师情感支持不仅能直接促进学生课堂互动,还能通过提升学生的不懈努力和自我效能感产生间接积极影响,强调了情感因素在教学中的关键作用。

张宇同学以《认知负荷理论下语素意识训练对高中生英语听力理解能力的影响研究》为题,探讨了如何通过语素意识训练优化高中生英语听力理解过程中的认知负荷,剖析了语素分解与整合在听力信息加工中的关键作用,揭示了降低外在认知负荷、提升内在加工效率的有效路径。

贾海燕同学解析了《多元反馈模式促进深度学习的行动研究》一文。该研究验证了“机器-同伴-教师”三方反馈的有效性,总结了强化标准意识、提供情感支持等关键教学条件,并将教师角色重新定位为反馈环节中的“引导者与设计者”。

刘若冰同学分享了题为《基于项目式学习的高中英语单元教学设计探析》文献阅读反思。她详细阐述了从确定项目产品到成果展示评估的实施流程,表明该模式能以学生为中心,在真实情境中培养学生的综合语言运用能力与核心素养。

夏娇娇同学以《多元互动环境下学习者写作反馈投入研究》为题展开了文献阅读反思。她详细介绍了反馈投入的情感、行为、认知三维度,并指出维度间可能存在的“假性投入”现象,提醒教学者需关注学生的内在加工过程,而非仅依赖表面修改行为评估学习效果。

孙梦丹同学以《基于问题链的英语阅读教学对高中生批判性思维技能的影响研究》为题作了专题汇报。她的研究旨在设计并实施一套以“问题链”为核心的英语阅读教学模式,通过一系列具有逻辑递进关系的问题引导学生深入文本。

汇报结束后,聂鑫林老师对同学们的研究成果给予肯定,并提出宝贵建议:在研究方法与实施上,她强调学术研究需兼具前沿性与严谨性;在论文写作与规范方面,她提醒大家警惕对人工智能的过度依赖,应批判性阅读,鼓励原创性深度思考。此外,聂老师认为研究生阶段的核心是思维品质的锤炼,呼吁大家在汇报中不止于陈述,更要深入剖析研究的“为什么”与“怎么样”,从而提升不可替代的批判性思维能力。作为未来教育者,大家必须主动提升以“学习力、评价力、反馈力”为核心的专业素养,平衡技术应用与传统教学基本功,成长为适应未来教育变革的创新型人才。聂老师的这些建议,不仅为同学们当下的研究项目提供了精准指导,更对大家长远的学术生涯与专业发展具有深刻启示意义。

(图文:吕小彤 肖俊林)

外国语学院举行2025年基础外语教育研究创新论坛第五讲

2025 年11月15日,外国语学院在学院报告厅举行2025年基础外语教育研究创新论坛报告会,旨在激发英语学科教学专业研究生的学习热情,分享前沿教育理论、研究成果与教学实践经验。活动聚焦基础外语教育研究的创新路径与策略探索,助力研究生全面提升教学实操能力,由学院教育硕士导师孙海燕教授主持,学院导师及全体教育硕士研究生100余人参会。

论坛伊始,7位研究生先后登台亮相,他们聚焦英语教学的多元研究方向,分享了各自的研究成果与创新教学实践心得,充分展现出扎实的学术积淀与灵动的创新思维。何梦博同学以《项目式学习(PBL)在外语教学中的应用与AI赋能实践--基于两篇核心文献的汇报》为题展开分享。她依据项目式学习的理论根源,系统阐述了项目式学习在外语教学中应用的理论和实践探索。

闫莉同学聚焦具身认知理论,以《非遗文化融入高中英语教育的具身认知实践》为题进行了汇报。她介绍了非遗文化与高中英语教育的价值契合,具身认知理论概述以及语言教学的具身转向,并重点介绍非遗文化融入高中英语教育的具身认知实践,展示了如何在一线教学实践中,以具身认知理论为指导,将非遗文化有机融入英语教育并有效促进学生的深度参与和体验互动。

张焕丽同学以《基于主题意义探究的高中英语单元作业设计》为题,分享了一篇优秀的文献。她深入剖析了主题意义探究与单元作业设计的内在关联,结合具体教学案例拆解了作业设计的核心逻辑与实施要点。同时,她还提出了兼顾语言运用与思维培养的作业优化路径,为一线教师提供了可落地的教学参考。

于晨悦同学以《基于项目式学习的英语单元整体教学实践模式》为题展开了分享,详细阐述了项目式学习与英语单元整体教学融合的核心框架,结合自身模拟教学经历拆解了任务设计、过程推进的关键环节。她还总结了实践中化解学生参与度不均、学科素养落地难等问题的有效策略,为同类教学实践提供了参考。

施梦佳同学带来题为《ESA教学模式对初中生英语语法学习的影响研究》的开题分享,她通过对国内外文献的梳理,拟探究ESA教学模式应用于初中英语语法教学中对学生的语法学习焦虑、自我效能感和语法能力有何影响。

张晓晴同学以《AI辅助教师反馈对高中生英语写作能力的影响研究》为题,分享了自己的开题计划。她通过对核心概念的界定和国内外文献的梳理,明确了研究的创新切入点与实践应用价值。

白嘉鑫同学以《多模态教学模式在读后续写教学中的应用研究》为题展开了分享,聚焦多模态资源的整合运用与教学实效,为提升高中生英语读后续写的逻辑性与创新性提供了新的研究视角。

点评环节,孙海燕老师充分肯定了研究生们的成果分享,并结合研究实际给出了兼具针对性与指导性的详细意见。她强调,基础外语教育研究离不开扎实的理论支撑与持续的实践探索,文献阅读是搭建学术框架、拓宽研究视野的核心抓手,希望同学们在文献积累中沉下心来,不仅要注重对两篇及以上相关文献的对比分析,而非局限于单一文献的单向分享,更要带着独立思考提炼核心观点,精准剖析文献的优劣之处;同时在开题计划中聚焦研究问题,明确可操作的实施维度,既要吸收前沿理论的创新思路,也要探索理论与教学实践的结合路径,为个人论文写作筑牢根基,真正在学术交流中实现研究能力的稳步提升。

此次论坛的举办,为我院教育硕士研究生搭建了分享文献研究、交流学术心得的务实平台。一方面,助力师生围绕基础外语教育热点展开深度研讨,推动教学经验与科研方法的双向赋能;另一方面,厚植求真务实的学术风气,点燃研究生的探索热情与创新活力,为我院教育硕士人才培养质量的持续提升注入强劲动力。

(图文:闫莉 肖俊林)

最新通知

最新通知